開催中の展覧会

両 国

Let's Pink! 6

赤羽 史亮|おさだ さとし|替場 綾乃|左刀 大地|山城 えりか|渡辺 おさむ

2026年1月17日(土) - 2月14日(土)

11:00 - 19:00 日曜・月曜・祝日休み

キュレーション:おさだ さとし

協力:CAVE-AYUMI GALLERY

Pink! Instagram

GALLERY MoMo両国では、2026年1月17日(土)から2月14日(土)まで、アーティストおさださとしの企画・キュレーションされたグループ展「Let’s Pink! 6」を開催いたします。

本展は、2009年から2010年に東京で3回、2014年と2024年に沖縄で2回開催されてきた、「ピンク」をテーマにしたシリーズ展で、今回で6回目を迎えます。16年ぶりに東京での開催となる今回は、計6名のアーティストが参加し、「ピンク」という色が持つ多様な表情とその新たな可能性を探る試みとなります。

おさださとしは、「ピンク」という色を単なる可愛さの象徴ではなく、人や世界を柔らかく包み込み、時に祝祭性や精神性までも帯びる色として捉えています。本シリーズは、アーティストがそれぞれの方法でピンクと向き合い、そこから生まれる独自の世界観を提示する場として継続してきました。

それぞれのアーティストが解釈する「ピンク」の世界を是非ご高覧ください。

『Let's Pink!』は2009年から2010年にかけて東京で計3回、2014年と2024年に沖縄のギャラリーラファイエットにて4・5回目が開催された展覧会である。この展覧会は「ピンク」をテーマカラーにして、「ピンク」を使った表現に自覚的に向き合い、その豊かな魅力を引き出していく試みである。この試みに参加するアーティストには、「ピンク」というテーマを共有してもらい、この色のもつ新たな可能性を探り出していく。「ピンク」には、癒しの効果や女性ホルモンの分泌を促す効果、穏やかな気持ちにさせる効果などがあると言われているが、このような効果だけではなく、表現の仕方・捉え方の違いによって、この色はいろいろな表情を見せることができるだろう。

「ピンク」のもつ深みに包みこまれることもあれば、思いもよらない「ピンク」の魅力に驚きを覚えることもあると思う。

6回目の今回は3回目以来16年振りに東京にて開催する。今回参加するアーティストは関東及び長野在住の3名、赤羽史亮・替場綾乃・渡辺おさむと、沖縄在住の3名、おさださとし・左刀大地・山城えりかの計6名である。今回初めて参加していただく、赤羽と左刀について特記したい。

赤羽は絵画を軸としつつ、近年では砂、麻繊維、蜜蝋、そして「土壌」のような物質を取り込んだ作品展開をしている。個展『Rotten Symphony』では「擬人化された植物や菌類」が登場し、人間の根源的な欲望や矛盾を内包する世界が描かれていると紹介されている。彼にとって「人体」や「生きもの」は孤立した個体ではなく、森や土壌、菌類・微生物などと繋がるシステムの一部であり、それを絵画として可視化しようとしている。

左刀は沖縄をベースにしながらもグローバルな視点を備えている。彼の絵画には登場人物たちがそっと会話を交わし、時に音楽を奏でるような情景があり、静止画でありながら「時間の瞬き」や「余白の物語」が感じられる。一見日常的な風景・モチーフに非日常的要素を加えることで、「既視感と未知感の同居」を生み出す。構図・寓意・物語性という古典的な絵画要素が、ポップ/ネット時代のイメージと重なり合うことで生まれる「ズレ」を体感するとその深みが分かる。

赤羽と左刀の作品には、対立するようなモチーフや要素が繋がったり重なったりする様子が見られる、という共通項を捉えることができる。その繋がり・重なりによって、鑑賞者は彼らの絵画の前に立った時、作品の中に入り込み、その世界の住人になった感覚を味わい、非現実的な世界観を生々しく味わうことになる。様々な人・物・事との繋がり・重なりが希薄になってきている現代だからこそ、彼らの作品を通して、その重要さにも気づかされるのではないかと思う。赤羽と左刀の「ピンク」作品が同ギャラリー内にて展示されることによって、彼らの作品同士も繋がり重なり、「ピンク」の新たな魅力や表情を体感できることを期待している。また、替場・山城・渡辺・おさだを含めた6名のアーティストたちの表現は、一つのメディアやジャンルに収まりきらない表現の幅が感じられるという共通点があると感じている。

企画者である私、おさだは2013年に13年間生活していた東京を離れ、沖縄に移住した。気候も人々も暖かく、豊かな包容力をもった沖縄という新天地で、アーティストとしての新たな可能性を探り出してきた。奇しくもそれは、人々を包摂して魅了する「ピンク」の新たな可能性を探り出していくという、この『Let's Pink!』の趣旨とも重なり合っている。2024年に10年振りに5回目の展覧会を沖縄で開催したが、6回目の今回は東京にて沖縄県内のアーティストの作品を県外のアーティストの作品とともに紹介することで新たな息吹を与えることができることに、喜びとやりがいを感じている。

『Let's Pink!』企画者 おさださとし

赤羽 史亮

Instagram

©2025 Fumiaki Akahane

Photo Go Itami, Courtesy of CAVE-AYUMI GALLERY

絵画を通して生命を肯定したいという赤羽は、これまで多様な生物の圧倒的なエネルギーをモチーフに、人間の根源的な欲望と矛盾とが内包された世界を描いてきた。擬人化された植物や菌類たちは鑑賞者に親しみを持って語りかけるが、有機的に隆起する絵具のマチエールや色彩は、ダイナミックでありながらも生々しく繊細な表情を見せ、小さな連鎖によって絶えず生まれ変わり続ける生命体を想起させる。赤羽は自身の制作について「糞転がしのように絵の具を集め、絵の具に翻弄されながら描く」と言う。作品からはモチーフと同時に作品の中に入り込み、絵の具を変化させながら描く赤羽の制作過程を見ることができる。

1984年 長野県生まれ

2008年 武蔵野美術大学造形学部油絵学科卒業

現在は長野県を拠点に活動

主な個展

2024年 「生と循環 - Life and Circulation」アンフォルメル中川村美術館、長野

2023年 「Soil Psychedelia」CAVE-AYUMI GALLERY、東京

「SOILS AND SURVIVORS」諏訪市美術館、長野

2022年 「Rotten Symphony」CAVE-AYUMI GALLERY、東京

2020年 「Against gravity」Token Art Center、東京

2019年 「Compost Paintings」アートラボはしもと、神奈川

2017年 「OILY YOUTH」武蔵野美術大学 gFAL、東京

2015年 「OK PAINTING」One’s Room gallery & studio、沖縄

主なグループ展

2023年 「ART SANPO 2023」今治市内店舗、愛媛 企画:Imabari Landscapes

「VOCA展 2023 現代美術の展望─新しい平面の作家たち─」上野の森美術館、東京

2021年 赤羽史亮・中村太一「PAINTINGS」CAVE-AYUMI GALLERY、東京

2020年 「国立奥多摩湖 ~もちつもたれつ奥多摩コイン~」gallery αM、東京

2017年 「Spring Fever」駒込倉庫、東京

2016年 「高遠KONJAKU STORY」信州高遠美術館、長野

2015年 「赤羽史亮・小泉圭理 2人展」TS4312、東京

2012年 「一枚の絵の力」NADiff a/p/a/r/t、東京・日和アートセンター、石巻

受賞歴

2024年 「Izumi Kato Prize x Fundación Casa Wabi 2024‒2025」受賞

2008年 「武蔵野美術大学卒業制作展」優秀賞

2007年 「WONDER SEEDS 2007」入選

おさだ さとし

Instagram

©Satoshi Osada

Photo:Yutaka Nozawa

「儚さ」「か弱さ」「曖昧さ」「軽さ」「切なさ」「寂しさ」「繊細さ」「足りなさ」をテーマに作品を制作している。これらは日本人の感覚・感情の特性と考えられるだろう。色鉛筆で薄く描くこと、か細い線で描くこと、ドリッピングすることによって、「儚さ」「か弱さ」「切なさ」「繊細さ」などを表現している。「色鉛筆で薄く描く作品」は2009年頃に実験的に描いた1枚の絵に端を発している。この描き方を再開した2020年頃から徐々に、絵にカットした新聞紙をコラージュする、和歌を書き足す、粘土に絵を描くなど、幾つかの新しい作品シリーズを生み出している。

1980年 静岡県生まれ、2013年~沖縄県在住

2004年 國學院大學文学部哲学科卒業

主な個展

2023年 「HARMONY/MASHUP/NEUTRAL」ギャラリーアトス、沖縄

2021年 「TIME LEAP WORKS」ヨロコビto Gallery、東京

2019年 「NEW DAWN AFTER CHAOS」沖縄県立博物館・美術館 ミュージアムショップ、沖縄

2013年 「重畳するミクロコスモス -Microcosmos Superposed-」GALLERY MoMo Projects、東京

2009年 「Microcosmic Chaos」FARM the salon for art, Tokyo by hiromiyoshii、東京

主なグループ展

2025年 おさださとし・山城えりか「HARMONY POLYPHONY」ギャラリーアトス、沖縄

「Make It Visible 完・未完」HANSOTO、静岡 企画:おさださとし

2024年 「ドローイングの現在」師岡制作所、埼玉 企画:平川恒太

「Let’s Pink! 5」gallery ラファイエット、沖縄 企画:おさださとし

2017年 長田哲・平川恒太「中間者の情景」ギャラリーアトス、沖縄

2015年 「ニセ・ザ・チョイス」ビリケンギャラリー、東京 企画:二艘木洋行・工藤陽之

2011年 長田哲・相島大地「Make It Visible 4」DOROTHY VACANCE、東京

2010年 長田哲・ジャガ一郎「クレー展 -Post Klee-」東中野徒歩一、東京

主なパフォーマンス

2022年 「NERD ART BOOK SHOP」NERD GALLERY、沖縄

2010年 「Let’s Pink! 3」WOMB LOUNGE、東京

2009年 「NEXT DOOR MIX EXHIBITION」T&G ARTS TOKYO、東京

受賞歴

2019年 「ザ・チョイス」×「merlot」入選

2007年 「WONDER SEEDS 2007」入選

2006年 「第26回グラフィックアートひとつぼ展」入選

2003年 「GEISAI#3」小山登美夫ギャラリー賞

替場 綾乃

Instagram

©Ayano Kaeba

カットされた合板、キャンバス、紙など様々な形状の支持体に、テキスタイルや古典的な文様などを用いながら、現代的で個人的な物語を織り込んだペインティングを制作。

つめたいフェンスに触れたとき、

自分の内側にもはりめぐらされたものを思う。

呪いのような鎖を解きたいと思いながら、

それは寄り添うようにわたしを安堵させたりもする。

記憶や日常とからまりながら、

やわらかな鎖は生き物のようにかたちを変える。

内側の色を宿しながら。

1984年 神奈川県生まれ、現在 埼玉県在住

2008年 多摩美術大学美術学部絵画科油画科 卒業

個展

2012年 GALLERY MoMo Roppongi、東京

2009年 GALLERY MoMo Ryogoku 、東京

グループ展

2025年 「Threads of Resonance: Women Weaving Stories」GALLERY MoMo Roppongi

2024年 「Let’s Pink! 5」gallery ラファイエット、沖縄 企画:おさださとし

2020年 「再考|Reflection」GALLERY MoMo Ryogoku、東京

2017年 「On Paper -Monochrome & Colors-」GALLERY MoMo Projects、東京

2014年 「2 + 2 After Birth」GALLERY MoMo Projects、東京

「Let's Pink! 4」ギャラリーラファイエット、沖縄 企画:おさださとし

2009年 「winter session of 4 artist - Spring is here? -」西武渋谷店、東京

「Let's Pink!」FARM the salon for art, Tokyo by hiromiyoshii、東京 企画:おさださとし

「Summer Group Show Hop Step Jump」GALLERY MoMo Roppongi、東京

2008年 「Opening Exhibition」GALLERY MoMo Ryogoku、東京

「ART AWARD TOKYO 2008」行幸地下ギャラリー、東京

2007年 「WONDER SEEDS 2007」トーキョーワンダーサイト渋谷、東京

「fore runners&four eggs」GALLERY MoMo、東京

左刀 大地

Instagram

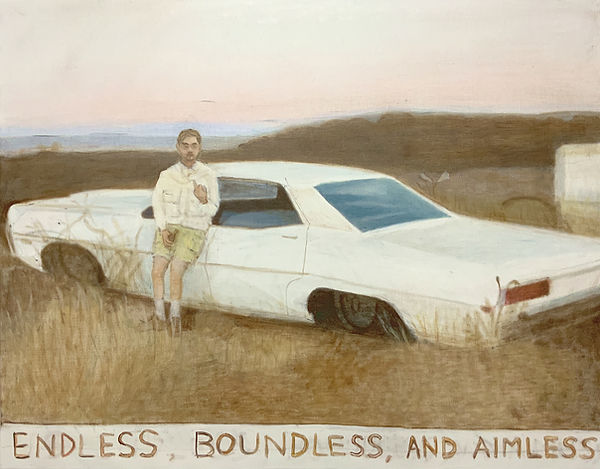

©Daichi Sato

影響を受けてきたヤン・ファン・エイクやニコラ・プッサン、エドゥアール・マネなどの古典絵画、 俵屋宗達といった日本の絵師らの表現と、映画やポップミュージックを起点にモチーフを描く。無音のはずの絵画から台詞が聞こえてくるような作品からは、自身がリラックスし、「見る人にも肩肘をはらず、自分らしく幸せに生きることができるようになってほしい」という作家の願いが伝わってくる。

1985年 埼玉県生まれ

2009年 沖縄県立芸術大学美術学部油画専攻卒業

現在は沖縄県を拠点に活動

主な個展

2024年 「Endless Boundless And Aimless」Cliff Garo Brewery、沖縄

「Ni Estu Amikoj」MJK gallery、東京

2023年 「Choose Your Weapon」Hiro Okamato、東京

2021年 「Meet on the Horizon」OIL by 美術手帖、東京

2017年 「食べよう、考えよう、ひとりの時間を共有しよう」Baby Baby HAMBURGER&BOOKS、沖縄

2016年 「Planedo」Tomari、沖縄

2015年 「Good Paintings」One's Room gallery & studio , 沖縄

2011年 「Repair」M&A Gallery、沖縄

主なグループ展

2019年 「Paradiso」Moon Beach Hotel Gallery、沖縄

「Untamed vol.2」COHJU contemporary art、京都

2018年 「Metamorphosing Reality,」Espai Souvenier、バルセロナ

2013年 「Chain Reaction」東京都美術館、東京

「ジュネチック」伊計島、沖縄

アートフェア

2024年 「SWAB」バルセロナ

2022年 「Art Fair Tokyo」東京

2021年 「Untitled Art Miami Beach」マイアミ

「Art Osaka」大阪

2020年 「Art Osaka Wall by APCA」大阪

2018年 「SWAB」バルセロナ

山城 えりか

Instagram

©Erika Yamashiro

エレガント且つデコラティブに、また「物語を紡ぐ」ように、 フェミニンで幻想的な世界を描く。

東京、沖縄、ロサンゼルス、マイアミ、香港などで展示多数。 芥川賞作家や直木賞作家などの小説装画も多数。

2015年、朝日新聞にて芥川賞作家の金原ひとみさんの新聞連載の挿絵を担当。 2018年には沖縄県立美術館10周年記念展で作品が展示され、10周年記念プレミアムチケットに作品が採用された。作品は現在、同美術館に収蔵されている。

1979年 沖縄県生まれ

2002年 女子美術短期大学卒業

2005年 セツモードセミナー卒業

主な個展

2025年 「山城えりか ドローイング展」沖縄県立博物館・美術館 ミュージアムショップ、沖縄

2021年 「クラウドガール原画展」CAMP TALGANIE artistic farm、沖縄

2015年 「装画展 物語る絵」カフェユニゾン、沖縄

2013年 「striped tail」GALLERY MoMo Projects、東京

2011年 「erikatica」M&A Gallery、沖縄

2009年 「erikatic doll」FARM the salon for art, Tokyo by hiromiyoshii、東京

主なグループ展

2025年 おさださとし・山城えりか「HARMONY POLYPHONY」ギャラリーアトス、沖縄

2017年 美術館開館10周年記念展「邂逅の海 - 交差するリアリズム」沖縄県立博物館・美術館

2014年 「Let's Pink! 4」gallery ラファイエット、沖縄 企画:おさださとし

2013年 「Pretty Girls」Above Second gallery、香港

2012年 「Hello Spring!」GR2、ロサンゼルス

2007年 「WONDER SEEDS 2007」トーキョーワンダーサイト渋谷、東京

「第28回グラフィックアートひとつぼ展」ガーディアン・ガーデン、東京

「GEISAI in GIANT ROBOT, Kaikai Kiki presents」GR2、ロサンゼルス

2006年 「NADAアートフェア」カイカイキキブース、マイアミ

受賞歴

2007年 「WONDER SEEDS 2007」入選

「第28回グラフィックアートひとつぼ展」入選

2006年 「GEISAI#10」美術手帖賞、Giant Robot賞、皆勤賞

2005年 「GEISAI#7」Casa BRUTUS賞

2001年 「芸術道場GP」イラストレーション編集部スカウト賞

渡辺 おさむ

Instagram

©Osamu Watanabe

スイーツデコの技術をアートに昇華させた第一人者として「東京カワイイTV」(NHK)や「徹子の部屋スペシャル」(テレビ朝日)などにも取り上げられる。

本物そっくりのカラフルで精巧なクリームやキャンディ、フルーツなどを用いた作品は国内はもとより海外でも注目を集め、中国、インドネシア、イタリア、ベルギー、トルコ、アメリカ、韓国などでも個展が開催され話題を呼ぶ。

3冊の作品集や著書が出版されたほか、大原美術館や笠間日動美術館など国内9ヶ所の美術館に作品がコレクションされている。

「ピンク」という色は、単なる可愛らしさの記号ではなく、祝祭と祈り、生と死を往還するメキシコ文化の精神性を照らし出す色でもあります。建築家ルイス・バラガンが示した鮮烈な色彩は、メキシコに根付く“死を拒まない明るさ”生を丸ごと受け入れる肯定の態度から生まれたといわれます。

十字架やハートが壁面を覆う宗教的装飾、そして「死者の日」に象徴される祖霊との共生。

そのどれもが、悲嘆ではなく祝福へと向かう、色彩の力への信仰を宿しています。

今回私は、こうしたメキシコの装飾文化に着想を得て、「ウルトラスイーツ・バロック」と名づけた新しい装飾概念を展開します。

メキシコの“ウルトラバロック”にみられる過剰性を参照しながら、ドクロやマリア像、ハートやクロスといった象徴的モチーフを、スイーツの素材感によって再構築する試みです。

甘さや軽さと結びつけられやすい装飾の言語を、死生観や祈りと交差させることで、鮮やかなピンクが持つ“祝祭としての生”を立ち上げたいと考えています。

1980年 山口県生まれ

2003年 東京造形大学デザイン学科卒業

パブリックコレクション

大原美術館、清須市はるひ美術館、山ノ内町立志賀高原ロマン美術館、高崎市美術館、おかざき世界こども美術博物館、平野美術館、大原こども美術館、笠間日動美術館、酒田市美術館

出版物

「SWEET OR UNSWEET?」 BNN新社

「OSAMUWATANABE POSTCARD BOOK」パルコ出版

「渡辺おさむスイーツデコメソッド」誠文堂新光社